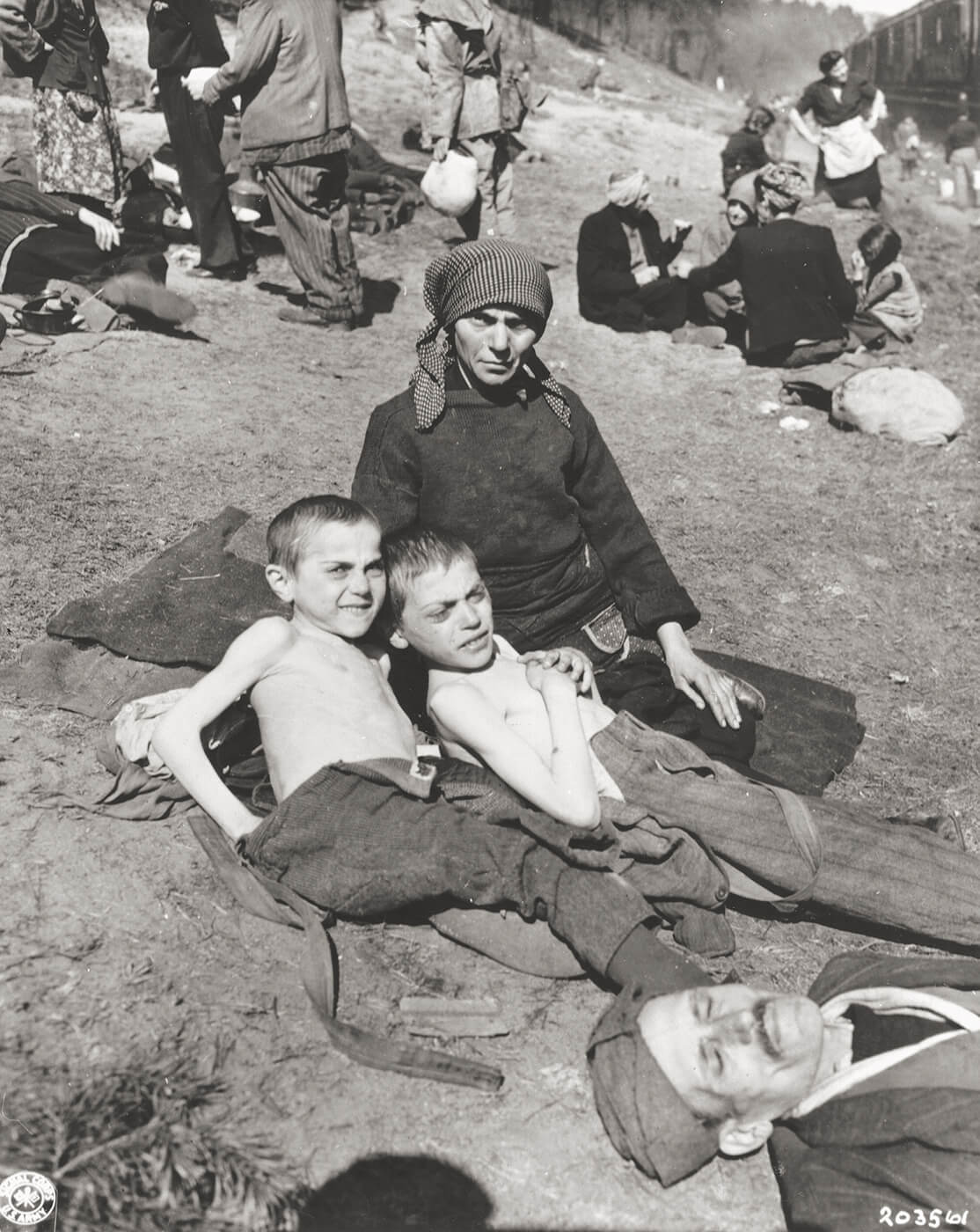

„Ich war Experte, ob jemand schon tot ist oder nicht. ... Das war ein Spiel ... schrecklich ..., das ist nicht zu glauben, ... das war ein Spiel mit den Toten.“

Moshe Nordheim,

1945 elf Jahre alt, 2001

Das Konzentrations- und Sterbelager Bergen-Belsen

Bergen-Belsen liegt in der Nähe der Stadt Celle, etwa 50 Kilometer nördlich von Hannover. Ab Mai 1943 inhaftiert die SS dort Juden und Jüdinnen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in abgetrennten Lagerbereichen. Unter ihnen sind viele Familien mit hunderten Kindern aller Altersstufen. Die SS betrachtet sie als Geiseln, die gegen im Ausland internierte Deutsche oder Geld ausgetauscht werden sollen. Durch massive Überfüllung, fehlende Versorgung und Seuchen wird das Lager Bergen-Belsen 1944 zu einem Ort des Massensterbens. Auch für die Kinder ist der Tod allgegenwärtig. Jeden Tag müssen sie mitansehen, wie Mithäftlinge vor Entkräftung und Hunger sterben.

Während des Holocaust ermordeten die Nationalsozialisten etwa 1,5 Millionen jüdische Kinder.

Der „Verlorene Transport“

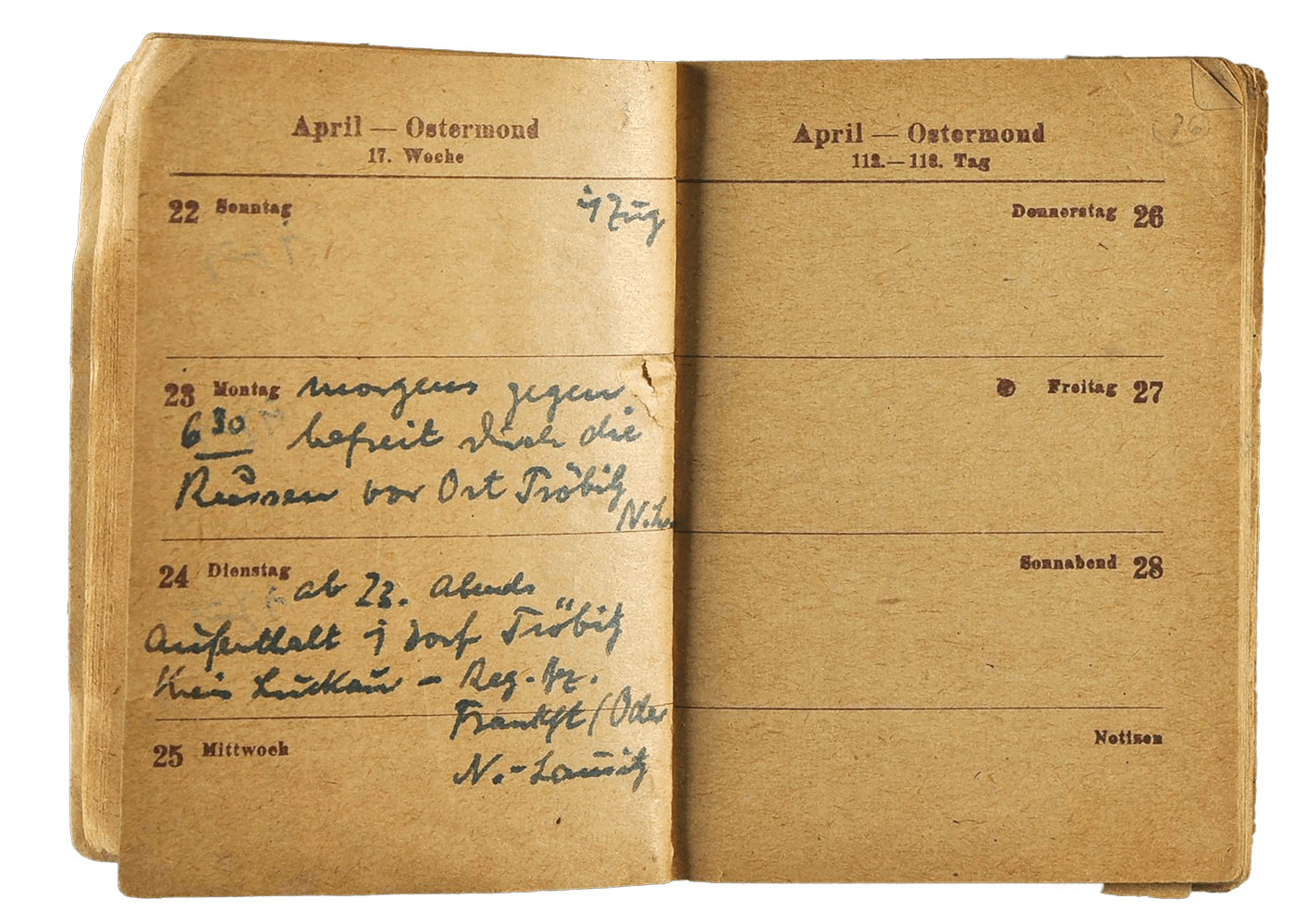

Im April 1945 beginnt die SS, Teile des KZ Bergen-Belsen zu räumen. Drei Züge sollen jüdische Häftlinge in das Lager Theresienstadt nördlich von Prag bringen. Nur ein Transport erreicht das Ziel. Ein anderer wird von US-Truppen befreit. Der Verbleib des dritten Transports war zunächst unklar — deshalb die Bezeichnung „Verlorener Transport“. In dem Zug sind etwa 2.500 Jüdinnen und Juden, unter ihnen etwa 500 Kinder und Jugendliche. 14 Tage irrt der Transport mit den Geiseln in Richtung Osten. Strecken sind unpassierbar, in Städten wie Berlin tobt der Krieg. Auch für den Zug besteht immer die Gefahr, angegriffen zu werden.

2.500 Jüdinnen und Juden, davon 500 Kinder und Jugendliche 14 Tage in 24 Personen- und 22 Güterwaggons

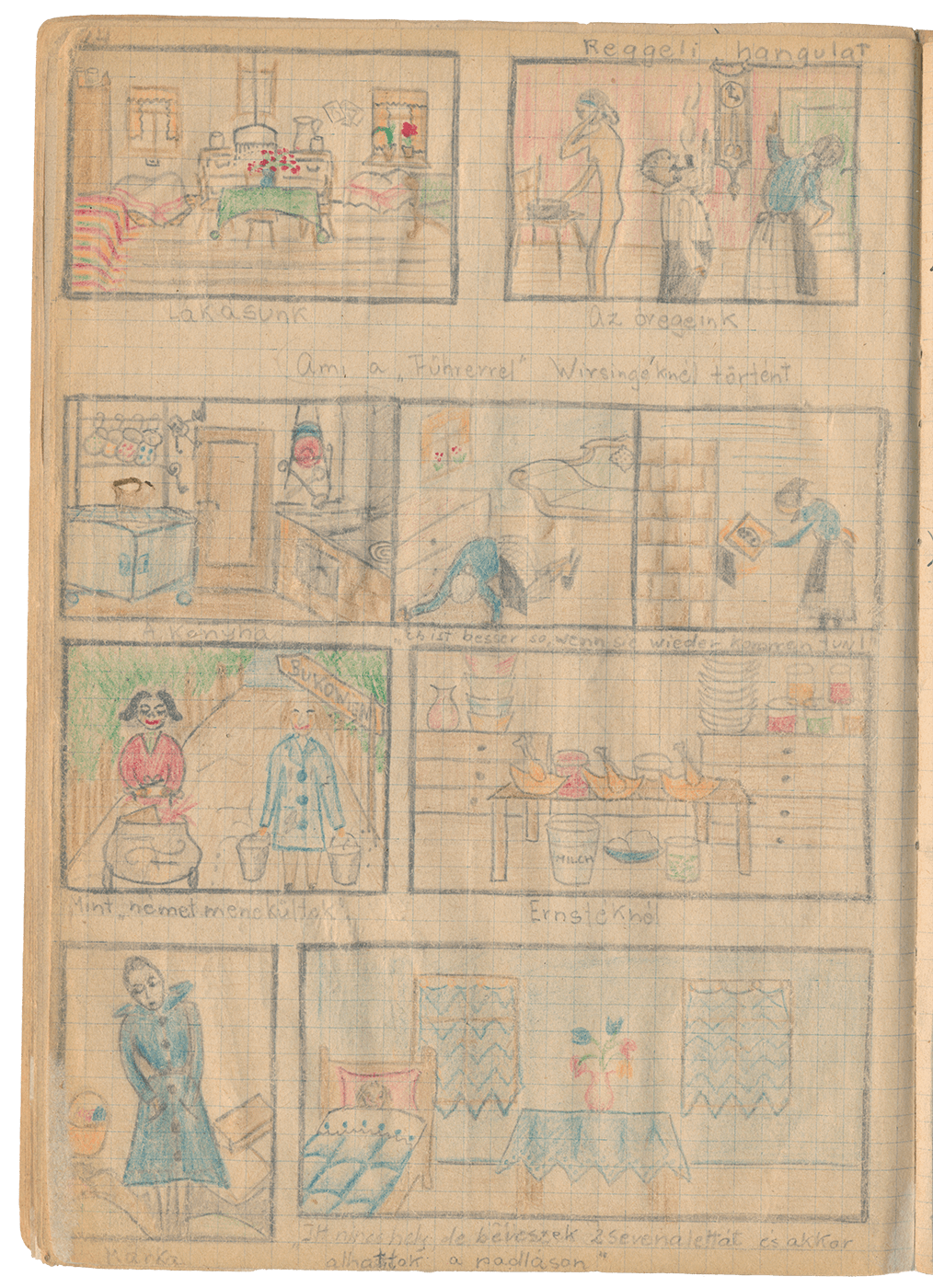

Alle Zeichnungen entstanden in Tröbitz, wo Zsuzsa die Buntstifte besorgen konnte. [1] Die Kannibalen [2] Von den Herrschaften abgelegte Hühnerkeule [3] Die Belagerung von Tröbitz [4] Frau Arató hält es nicht mehr aus [5] Wir ziehen um Mit Buntstiften zeichnete die 20-jährige Susanne Schuller ihre Erlebnisse während des Transports und nach der Befreiung in ein kleines Heft.

Der „Verlorene Transport“ | Video 12 min

„Es waren Skelette, mit Stoff behangen.“

Karl Bardehle, Bahnhofsvorsteher, 1990

Die Vergangenheit, die nicht vergeht Befreiung in Tröbitz durch Soldaten der Roten Armee, 23. April 1945

Um den 20. April 1945 stoppt der Häftlingstransport bei dem Lausitzer Bergarbeiterdorf Tröbitz. Eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Schwarze Elster ist nicht mehr befahrbar. Die SS-Wachleute fliehen vor der nahenden Roten Armee. Als sowjetische Soldaten den Zug entdecken, ordnen sie an, Überlebende in den Häusern der Einheimischen unterzubringen. In der Folgezeit entwickelt sich in Tröbitz ein größtenteils erzwungenes Zusammenleben zwischen den befreiten Jüdinnen und Juden und der lokalen Bevölkerung. Noch nach der Befreiung sterben mehr als 300 Juden sowie 26 Dorfbewohner an den Folgen der Haft oder durch Typhus.